2-1|茶の渡来 ~仏とともに海を越えた茶~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月9日

- 読了時間: 3分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

仏とともに海を越えた茶

その一滴が、海を越えてやってきた――。

かつて“唐の都”と謳われた中国から、東の島国・日本へと伝えられた文化の数々——その中に“茶”もありました。

遣唐使**や留学僧がもたらしたのは、単なる飲み物ではなく、心を鎮め、仏道を深めるための霊薬でもあったのです。

今回は“茶”が初めて日本にやってきた時代――奈良時代(710年―794年)から平安時代(794年―1185年)にかけての渡来の物語をご紹介します。

遣唐使がもたらした茶の文化

日本に“茶”が初めて伝えられたのは、奈良時代から平安初期にかけてのこととされています。

その担い手となったのが、中国・唐に派遣された遣唐使や、仏教修行のために留学した僧たちでした。

中でもよく知られるのが、「最澄**」と「空海**」の二人の人物です。

いずれも日本仏教の一大潮流である天台宗**・真言宗**の開祖であり、中国・唐**での修行を終えて帰国した際に、最新の学問や仏典**、そして“茶”とその種子を日本へ持ち帰ったと伝えられています(※諸説あり)。

つまり、“茶の渡来”とは単なる物品の輸入ではなく、仏教の修行と深く結びついた文化の伝播であったといえます。

団茶が伝えた製法と儀礼の香り

彼らが伝えたのは“茶そのもの”だけでなく、“茶”を飲む習慣や製法の知識でもありました。

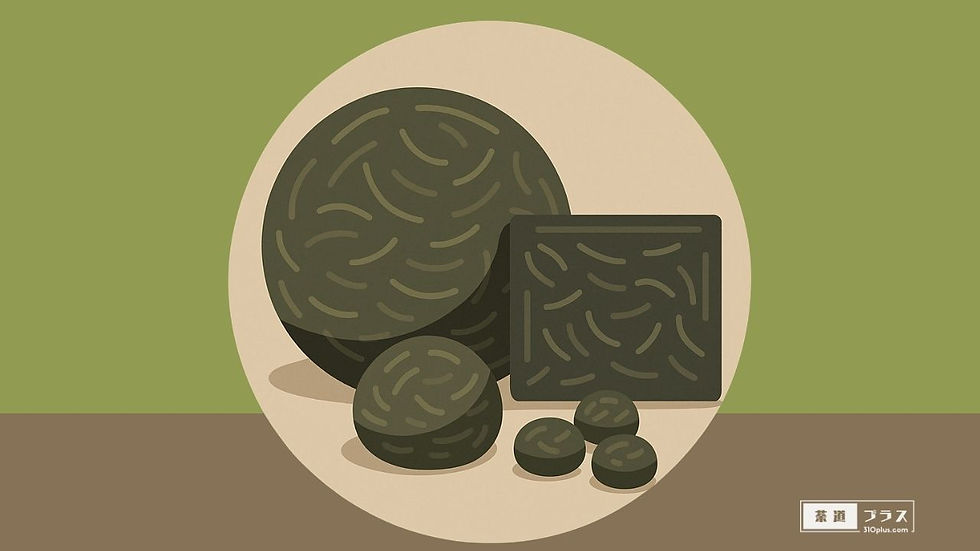

中国・唐時代(618年―907年)において一般的であったのは、いわゆる「団茶**」と呼ばれる形式の“茶”でした。

団茶は、蒸した茶葉を団子状に固めたもので、保存や運搬に適していました。

飲む際には砕いて湯に投じて煎じるようにし、薬茶や儀式用の飲料としても用いられたと考えられています。

このスタイルは、後の日本における“煎茶**”“抹茶”の文化的な土壌を形づくる大切な一歩であったともいえます。

茶が祈りから文化へと昇華する

“茶”は、仏教僧の精神修養の道具として静かに根付きながら、次第に貴族階級へも広がり、やがて日本独自の茶文化へと昇華していきます。

たった一粒の茶の種子が、やがて千年の文化を育む礎となる―——。

仏とともに海を渡ってきた“茶”は、祈りの空間を満たし、人々の心を潤す存在へと変化していきました。

千年の文化はここから始まる

“茶の渡来”は、単なる交易や嗜好品の普及ではなく、精神性と礼法を伴う文化的な伝播でした。

それはやがて、日本の宮中儀礼や貴族の生活に取り入れられ、今日の“茶会”という様式の源流へとつながっていきます。

次回は、宮中行事**のなかで茶がどのように位置づけられ、“茶会”の原型が形づくられていったのか、その歩みをたどっていきます。

登場人物

最澄

766年―822年|伝教大師|僧|遣唐使|天台宗開祖|比叡山「延暦寺」開山|

空海

774年―835年|弘法大師|僧|遣唐使|真言宗開祖|高野山「金剛峯寺」開山|

用語解説

遣唐使

―けんとうし―

最澄

―さいちょう― 766年―822年。天台宗の開祖であり、奈良時代末から平安初期にかけて活躍した高僧。804年に遣唐使として入唐し、天台教学を学び、帰国後に延暦寺を建立。仏教と共に、茶やその文化も持ち帰ったとされる。

空海

―くうかい― 774年―835年。真言宗の開祖であり、「弘法大師」の名で親しまれる高僧。唐に留学し密教を修得、帰国後に高野山を開いた。文化的側面にも長け、茶の種子や製法を持ち帰ったとされ、日本の茶文化の起源の一人とされる。

天台宗

―てんだいしゅう―

真言宗

―しんごんしゅう―

唐

―唐―

仏典

―ぶってん―

団茶

―だんちゃ―

煎茶

―せんちゃ―

宮中行事

―きゅうちゅうぎょうじ―