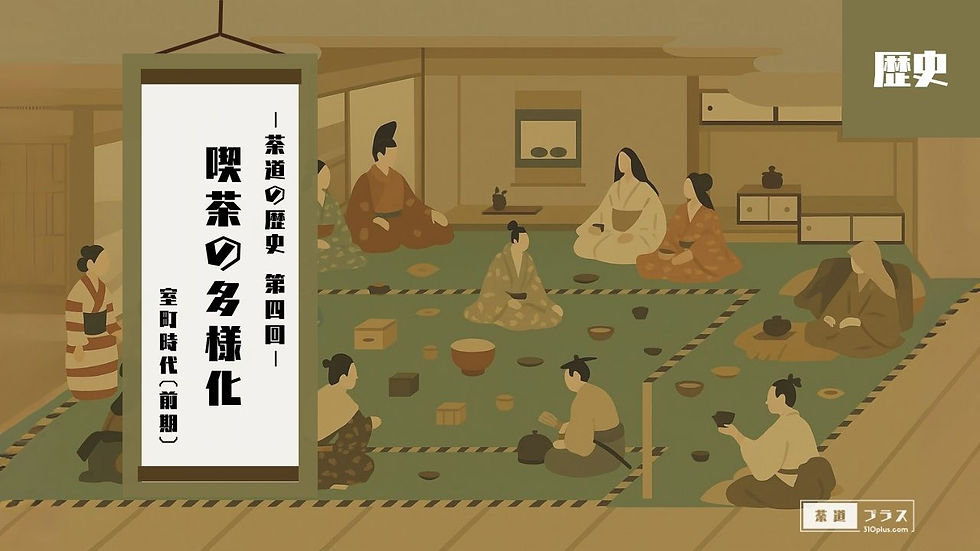

4-5|一服一銭 ~茶と暮らしの交差点~|第4回 喫茶の多様化|室町時代(前期)|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月30日

- 読了時間: 2分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

茶は誰のものか

茶は、誰のためのものだったのでしょうか。

格式高い座敷を離れ、人々の往来の中で湯が沸く。

一服の茶が、町のにぎわいのなかで広まり始めます。

今回は、庶民にまで広がった―一服一銭**―の喫茶風景を追います。

庶民に広がる喫茶文化

室町時代(1336年-1573年)、将軍や大名たちによる「会所**」での喫茶文化が発展する一方で、茶の文化は町衆や庶民の間にも広がりを見せていきます。

その代表的な例が、―茶売り*―と呼ばれる人々による―一服一銭―の喫茶スタイルです。

茶売りは、寺社の門前や参拝者で賑わう場所に“風炉**”や“釜”などの茶道具を並べ、訪れた人々に一服の茶を提供していました。

この販売形式はやがて多様化し、棒の両端に茶道具一式を吊るし、肩に担いで移動する―荷い茶屋**―と呼ばれる形態も登場します。

いわば、今日の「キッチンカー」のようなものでした。

現存する史料には、京都の東寺**や祇園社**など、洛中**の主要な寺社前で―茶売り―が神仏に供えた茶を参拝人に振る舞っていた様子が記録されています。

このように、茶は貴族や武士の特権ではなく、庶民にとっても身近で手に届く文化となりつつあったことが伺えます。

そこには「一服の茶」で心と体を癒す、現代にも通じる“おもてなし”の原型があったのかもしれません。

茶が結ぶ日常の風景

賑わう町角で、湯気とともに差し出された一碗の茶。

そこには、階級も身分も越えた「癒し」と「交わり」の場がありました。

庶民の暮らしに寄り添いながら、茶は人と人との間をつなぎ、やがて文化の一部として深く根づいていきます。

次回は、茶の精神性を極めた村田珠光*の――わび**――の美意識へと歩を進めます。

登場人物

村田珠光

………

用語解説

0

――

0

――

一服一銭

―いっぷくいっせん― 茶売りによって提供された庶民向けの喫茶サービス。茶一服を一銭で売ることから名づけられ、寺社の門前や街道沿いなどで手軽に茶を楽しめる文化として広まった。

会所

―かいしょ―

茶売り

―ちゃうり― 室町時代に登場した、寺社の門前や町中で茶を販売した人々。風炉や釜を据えて現場で湯を沸かし、客に茶を点てて提供した。茶文化の大衆化における重要な存在。

風炉

―ふろ―

荷い茶屋

―にないちゃや―

東寺

―とうじ―

祇園社

―ぎおんしゃ―

洛中

―らくちゅう―

わび

―わび―

0

――