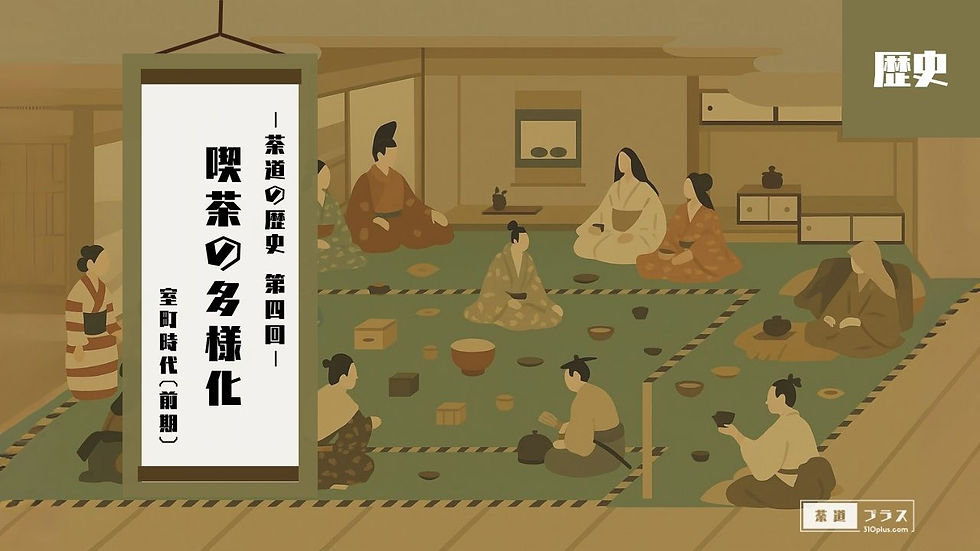

4-6|湯けむりの茶 ~淋汗の茶の湯~|第4回 喫茶の多様化|室町時代(前期)|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月31日

- 読了時間: 3分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

茶の多様性

茶はどのような場面で振る舞われていたのでしょうか。

実は、かつて―風呂―のあとにも茶が供されていました。

湯けむりの中で点てられる一服の茶――そこにもまた、文化の香りがあったのです。

今回は「淋汗の茶の湯」という、異色の喫茶風景をたどります。

淋汗の茶の湯とは

室町時代(1336年-1573年)中期には、現代では想像もつかないようなユニークな喫茶文化が存在していました。

そのひとつが、――淋汗*の茶の湯――と呼ばれる風習です。

これは、客人を風呂に招き、その風呂上がりに一服の茶を供するというものです。

単に湯上りに茶を振る舞うだけでなく、風呂場の空間にも絵画や香炉、花入、掛軸などを設え、まるで「書院茶**」や「会所**」のように芸術的な演出がなされていました。

また、風呂上がりには「闘茶**」も行われるなど、風呂と茶が一体となった遊興の場となっていたようです。

このような――淋汗の茶の湯――は、当時の喫茶文化の隆盛を象徴するもので、開催されるたびに多くの見物人が集まり、にぎわいを見せていたと伝えられています。

不昧公と淋汗の名残

その後、喫茶文化は「茶の湯」や「わび茶」そして「茶道」へと進化していきますが、この―淋汗の茶の湯―はそうした様式化の流れの中で次第に姿を消していくこととなります。

しかし江戸時代(1603年-1868年)中期の寛政四年(1792年)頃に出雲・松江藩主『松平不昧*』が建てた茶室「菅田庵**」の待合には―蒸風呂―が設けられており、―淋汗の茶の湯―の名残を色濃く残しています。

風呂の湯気の中で味わう一服、そこにもまた、かつての日本人が抱いた癒しともてなしの精神が見え隠れしていたのかもしれません。

湯あがりのもてなし

湯あがりのくつろぎのひとときに供される一碗の茶——―。

それは、身体だけでなく心をも温める「もてなし」の原風景だったのかもしれません。

茶の湯が形式を持つ前の、柔らかく人間味にあふれた一場面を通して、茶文化の豊かさが今に伝わってきます。

次回は、わび茶**の創始者・村田珠光が登場し、華やかさの中に精神性を見出した―わび―の思想について掘り下げていきます。

登場人物

松平不昧|まつだいら・ふまい

……… 不昧流開祖|松江藩主|越前松平家七代|1751年―1818年

村田珠光|むらた・しゅこう

………

用語解説

0

――

0

――

淋汗

―りんかん― 「淋汗」とは、現代の入浴とは異なり、汗を軽く流す程度の簡易的な湯浴みを指す。古来、客人の疲れを癒すための“もてなし”の一環として行われた。

書院茶湯

―しょいんちゃゆ―

会所

―かいしょ―

闘茶

―とうちゃ―

松平不昧

―まつだいら・ふまい― 出雲松江藩の第七代藩主で、号を「不昧」と称し、茶人としても高名です。藩政改革に尽力する一方で、茶道に深い造詣を持ち、「不昧流」を確立。名物道具の蒐集や茶会の記録を通じて茶の湯文化の復興と体系化に貢献しました。数寄を政治と調和させた、近世随一の大名茶人です。

管田庵

―かんでんあん― 島根県松江市に現存する、『松平治郷(不昧)』ゆかりの茶室で、旧松江藩家老・有沢家の山荘内に寛政四年(1792年)頃に創建。不昧自らの指図による草庵風の建築で、1畳台目の小空間ながら、中板や連子窓などにより広がりを感じさせる工夫が施されています。隣接する向月亭や御風呂屋とともに、茶の湯の美意識を今に伝える空間であり、現在は国の史跡・名勝、重要文化財に指定されています。

わび茶

―わびちゃ―

0

――

0

――

0

――