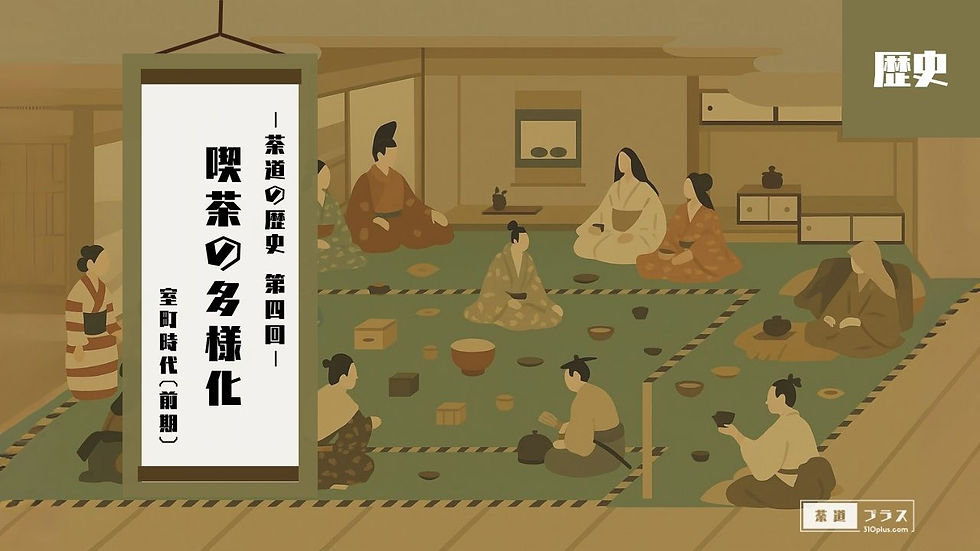

4-3|書院と茶 ~様式と精神の融合~|第4回 喫茶の多様化|室町時代(前期)|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月28日

- 読了時間: 5分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

書院へと移る喫茶の舞台

“茶”は、どのようにして“様式”となったのでしょうか。

それは、道具の飾り方に美を見出し、動作に礼を込めたとき——―。

ひとつの空間が、ひとつの所作が、“茶”を芸道へと導いていきました。

今回は、書院飾り**の成立がもたらした“茶の湯”への転換点を見ていきます。

建築様式の転換

室町時代(1336年-1573年)中期に東山文化**が開花すると、それまで貴族を中心とした社会から武家社会へと移行。

同時に貴族社会の建築物であった寝殿造**から武家社会の建造物である書院造へと移行することとなります。

それに伴い、北山文化**時代に―会所**―で行われていた喫茶も、―書院**―へと舞台を移していきました。

飾り付けも―会所飾り**―から―書院飾り―へと洗練されていきます。

書院は、「能」や「連歌」などの芸能が催される場でもあり、そこで振る舞われる“茶”は“茶湯の間”と呼ばれる点茶所**で点てられ、同朋衆*の手によって客へと供されていました。

この変化により、茶の振る舞いには―“作法”―という新たな要素が取り入れられ、これが後の“茶道”へとつながる重要な転機となります。

茶の湯の形式化と精神性の芽生え

室町幕府八代将軍『足利義政』の同朋衆として知られる『能阿弥』は、―“書院飾り”―を完成させた立役者です。

唐物道具を格式高く書院に飾り付け、仏前に茶を供える際に用いられる「台子**」を用いた―台子飾り**―も考案しました。

さらに、柄杓**の扱いには弓の所作、歩き方(足の運び)には能**の足取りを取り入れるなど、礼法と芸能の融合によって、―“茶の湯”―はより精神性を帯びた様式へと進化していきます。

『能阿弥』『芸阿弥*』『相阿弥*』と父子孫三代続く同朋衆一族によって、“茶”を準備する“茶湯の間”の点前や飾り方は綿々と伝承され、それらは伝書『君台観左右帳記**』として後世に残されています。

また、当時の喫茶風俗を伝える書物『喫茶往来***』には―“茶会”―という言葉がはじめて登場しており、その形式はのちの千利休*が定めた“茶会”の型に近いものとなっています。

芸道としての茶の胎動

空間、所作、道具、――。

それぞれに込められた美と礼の精神が融合し、“茶の湯”という様式が立ち上がりました。

形式はやがて精神を育み、“茶”は芸術と哲学を内包する文化へと進化します。

次回は、その精神性を極め、“わび茶**”という新たな美を生んだ村田珠光*の登場に迫ります。

登場人物

足利義政|あしかが・よしまさ

……… 室町幕府八代将軍|1436年-1490年

能阿弥|のうあみ

……… 同朋衆|水墨画家|連歌師|表具師|1397年―1471年

芸阿弥|げいあみ

……… 同朋衆|絵師|連歌師|1431年―1485年|能阿弥の子

相阿弥|そうあみ

……… 同朋衆|絵師|連歌師|生年不詳―1525年|芸阿弥の子女

千利休|せんのりきゅう

………

村田珠光|むらた・しゅこう

………

用語解説

0

――

書院飾り

―しょいんかざり―

東山文化

―ひがしやまぶんか― 室町時代(1336年-1573年)中期、室町幕府八代将軍『足利義政(1436年-1490年)」によって禅宗思想を基盤としながら中国宋文化や庶民文化を融合させて文化。東山文化を象徴するものに書院造の京都の「慈照寺/銀閣寺」がある。

書院造り

―しょいんづくり― 日本の古典文学で最長となる四十巻に及ぶ『太平記』によれば、『[武将]佐々木導誉(1296年-1373年)』が南朝方の軍勢に攻められ都落ちする際、「会所」に畳を敷き「本尊」「脇絵」「花瓶」「香炉」などの茶具を飾り、中国東晋の書家『[書家]王羲之(303年-361年)』の「草書の偈」と中国唐の文人『[文人]韓退之(768年-824年)』の「文」を対幅にした茶道具一式を飾りつけたのが「書院七所飾り」の始まりとされています。

北山文化

―きたやまぶんか―

会所

―かいしょ―

書院

―しょいん―

会所飾り

―かいしょかざり―

点茶所

―てんちゃどころ―

同朋衆

―どうぼうしゅ― 室町時代に将軍家や大名に仕えて、書画、和歌、茶の湯、道具の取り合わせや室礼などを担当した芸能・教養に秀でた職能集団です。特に足利将軍家に重用され、会所飾りや茶会の設営、古典の教導など多岐にわたる役割を果たしました。芸道と実務を兼ね備えた彼らの活動は、後の茶道や数寄屋風の成立にも大きな影響を与えました。

台子

―だいす― 茶道具を整然と飾り置くための棚で、茶の湯における飾りと実用を兼ねた重要な道具です。もとは唐物の飾棚に由来し、室町時代の会所飾りに用いられたのが始まりとされます。千利休はこの台子の形式を簡略化し、草庵の茶へと展開させました。格式ある茶会では今なお用いられ、茶道の伝統と美意識を象徴する道具のひとつです。

台子飾り

―だいすかざり―

柄杓

―ひしゃく―

能

―のう―

君台観左右帳記

―くんだいかんそうちょうき― 室町時代中期に同朋衆『能阿弥」によって記された、書院飾りや道具の取り合わせに関する3部構成からなる指南書です。将軍の御成など格式ある場での飾り方を、君(主人)・台(台子)・観(鑑賞)といった視点から体系化しており、会所飾りや茶の湯の成立に大きな影響を与えました。数寄の精神や美の基準を示す重要な文化史料です。

喫茶往来

―きっさおうらい―

わび茶

―わびちゃ―