4-4|同朋衆とは何者か? ~支え続けた茶の世界~|第4回 喫茶の多様化|室町時代(前期)|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月29日

- 読了時間: 4分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

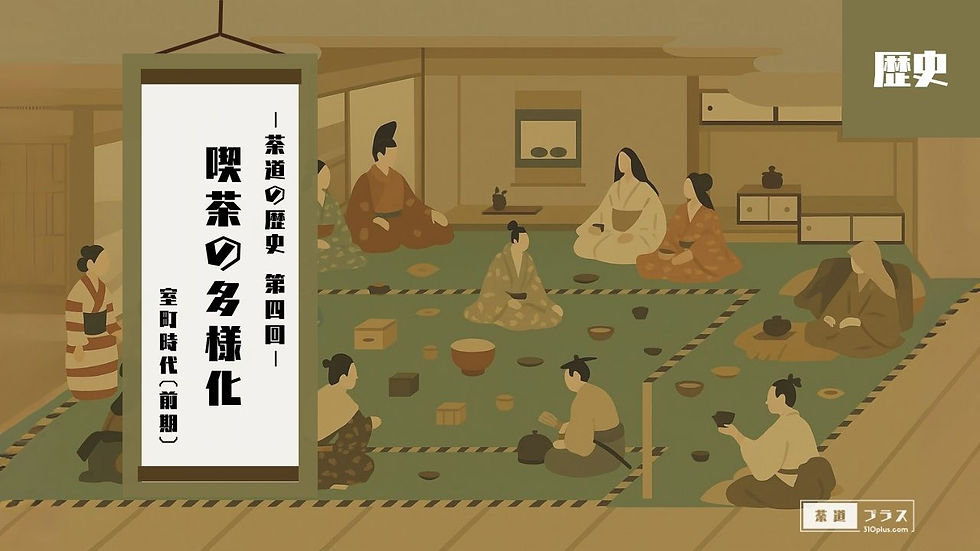

影の世話人たちの存在

茶の湯の舞台裏には、名もなき「支え手たち」の姿がありました。

将軍の傍らで動き、“茶”を点て、座敷を飾り、文化を育てた人々——。

その陰には、“茶”の世界を支えた――影の世話人――たちの尽力がありました。

今回は、茶文化の屋台骨を担った――同朋衆**――の姿を追います。

多才な職能集団としての同朋衆

室町時代(1336年-1573年)の“茶”を語るうえで欠かせない存在が、将軍の側近として仕えた同朋衆という人物たちです。

同朋衆は座敷飾り**や喫茶、さらに芸能や儀礼まで幅広い役目を担う、多才な職能集団でした。

―「同朋」―という名の由来には二つの説があります。

一つは室町将軍家の側近にあって諸芸能を努めた「童坊**」に由来するという説。

もう一つは宗教的な意味がより強い「同行同朋**」から派生したという説である。

また―同朋衆―のすべてが「阿弥**」号を持っており、その由来は「阿弥陀仏**」の略称とされている。

この事からも―同朋衆―の起源は時衆(時宗)**の僧から派生したことが推測されます。

この時衆は、鎌倉時代(1185年-1333年)末期に大名に従って戦場で菩提**を弔い、舞や連歌で軍を鼓舞していたとされ、精神性と芸能性を兼ね備えた存在でした。

この流れを汲んだ―同朋衆―は、室町幕府のもとで一つの官職**として体系化され、喫茶・芸能・書院飾り・儀礼など、上層文化の実務を担う役割を持つようになります。

大規模な会所**での宴には、数十人もの―同朋衆―が召し抱えられたとも伝えられます。

武将に仕えた同朋衆と茶文化の伝播

その中でも、とくに喫茶に関わる者は―茶同朋*―と呼ばれ、茶湯の演出を専門に担っていました。

本来は室町幕府の職の一つであったが、やがて、室町幕府だけでなく、各大名・武将たちにも同朋衆が仕えるようになります。

織田信長*の側近で「本能寺の変**」でともに討ち死にした「一雲斎針阿弥*」。

豊臣秀吉*の茶事に奉仕した「友阿弥*」などはその代表格として知られます。

同朋衆という名の――影の世話人――がいたからこそ、茶の湯は表舞台で輝くことができたのです。

そして、その流れは、後の千利休*によって受け継がれ、現代の茶道にまで影響を及ぼすこととなります。

影の力が支えた茶の世界

表に立つ茶人の背後には、文化を支える名もなき力がありました。

――同朋衆――の存在は、茶が一過性の流行で終わらず、礼と美を備えた様式へと昇華する礎となったのです。

次回は、わび茶**の創始者・村田珠光*が登場し、茶の精神性をどのように深化させたのかをご紹介します。

登場人物

織田信長|おだのぶなが

……… 天下人|武将|1534年―1582年

一雲斎針阿弥

……… 同朋衆|生年不詳―1582年

豊臣秀吉

……… 天下人|武将|関白|太閤|1536年―1598年

友阿弥

………

千利休

………

村田珠光

………

用語解説

0

――

0

――

同朋衆

―どうぼうしゅう― 室町時代に将軍家や大名に仕えて、書画、和歌、茶の湯、道具の取り合わせや室礼などを担当した芸能・教養に秀でた職能集団です。特に足利将軍家に重用され、会所飾りや茶会の設営、古典の教導など多岐にわたる役割を果たしました。芸道と実務を兼ね備えた彼らの活動は、後の茶道や数寄屋風の成立にも大きな影響を与えました。

座敷飾り

―ざしきかざり―

童坊

―どうぼう―

同行同朋

―どうこうどうぼう―

阿弥号

―あみごう― 時宗の開祖一遍が説いた阿弥陀仏の教えを信仰する男性信徒が授かる法名、「阿弥陀仏(阿彌陀佛)号」の略称。室町時代に将軍家や貴族に仕えた同朋衆や芸能・芸道に秀でた人々に与えられた称号。

阿弥陀仏

―あみだぶつ―

時衆(時宗)

―じしゅう― 鎌倉時代に『一遍上人(1239年―1289年)』によって開かれた浄土教の一派で、「南無阿弥陀仏」を称えながら全国を遊行する布教スタイルが特徴です。踊念仏や念仏札の配布を通じて、身分や宗派を問わず民衆に阿弥陀仏の救いを説きました。念仏を唱えれば誰でも極楽往生できるという教えは、庶民に深く浸透し、民衆仏教の代表的存在となりました。後の同朋衆の起源とされる。

菩提

―ぼだい―

官職

―かんしょく―

会所

―かいしょ―

茶同朋

―ちゃどうぼう― 同朋衆の中でも特に茶湯の準備・点前・演出などを担当する者たち。茶会における作法と設えを実務面から支えた重要な存在。

本能寺の変

―ほんのうじのへん―

わび茶

―わびちゃ―