3-2|二日酔いの一碗 ~茶の効能と癒し~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月17日

- 読了時間: 4分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

薬としての茶

一碗の“茶”に、身体を癒す力が宿る――。

鎌倉時代(1185年―1333年)、“茶”はまだ嗜好品ではなく薬効のある飲み物として飲まれていました。

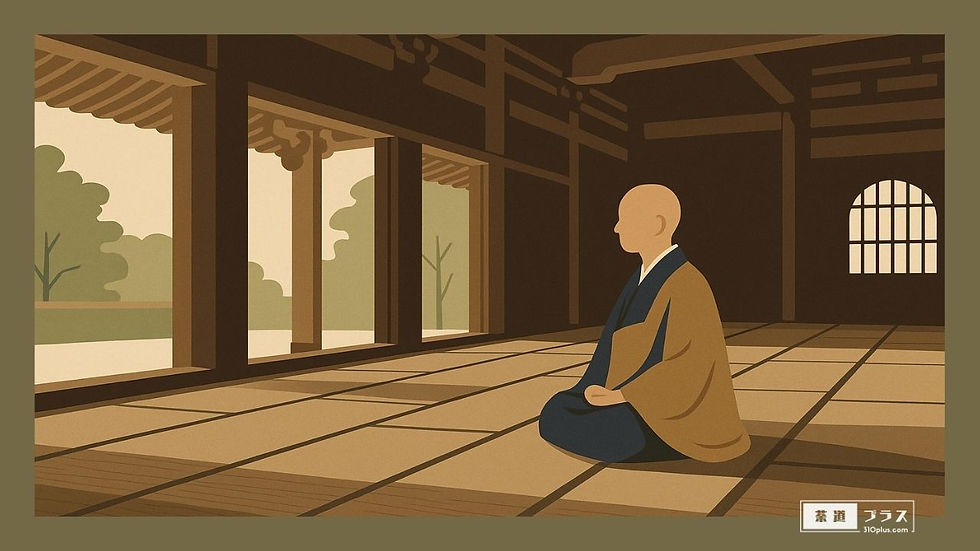

禅宗**の僧にとっては修行の眠気覚ましに、武士にとっては宴の疲れを癒す妙薬として、静かに一服の仙薬として位置づけられていました。

栄西が伝えた抹茶法

鎌倉時代(1185年―1333年)、中国・宋時代(960年―1279年)から日本に伝わった“茶”は、それまでの団茶**とは異なり、粉末状の碾茶*や引茶*が主流となっていきます。

これは湯に溶かして攪拌して飲む形式で、今日の“抹茶”に近い飲み方です。

そしてこの変化は、以後の日本における茶文化において大きな転機となりました。

とくに臨済宗**の開祖である栄西*が伝えた“抹茶法**”は、修行中の眠気覚ましや栄養補給の手段として、禅宗の僧侶たちに重宝されました。

やがて茶の飲用は「清規*」の中にも「茶礼**」として位置づけられ、修行の一環としての喫茶が広く定着していきます。

また前回の記事でご紹介した、栄西が著した『喫茶養生記**』の冒頭の一文、

❝❝❝

―原文― 茶 養生仙薬 延齢妙術 ―現代訳― 茶は身体を養う仙人の薬であり、長寿を保つ不思議な術である。

❞❞❞

この一文は、「陰陽五行**」の思想をもとに、茶の苦味が五臓のバランスを整え、健康と長寿に寄与すると説いており、“茶”は単なる飲み物ではなく、命を養う薬草として捉えられていたことが推測されます。

また、同書には他に実に多くの薬効が列挙されており、その中には現代医学においても有効性が証明されている成分や効果が少なくありません。

源実朝と「一服の茶」

“茶”の薬効が世に広まったきっかけのひとつとして、鎌倉幕府**第三代将軍**・源実朝*との逸話が知られています。

栄西が鎌倉・寿福寺**の住職を務めていた建保二年(1214年)、二日酔いに苦しんでいた源実朝に呼び出され、加持祈祷**とともに“一服の茶”をすすめました。

この際、栄西は“茶”の効能を説いた『喫茶養生記』を献上したとされ、将軍はその一碗を飲むや、たちまち体調が回復したと伝えられています。

この逸話は、『吾妻鏡**』にも記録されており、“茶”の効能が武家社会にも広まりを見せる契機となりました。

仙薬としての茶の広がり

“茶”はただの飲み物ではなく、心と体を整える仙薬**として人々に受け入れられていったのです。

この時代の“茶”は、まさに命を支える一滴だったのかもしれません。

体を温め、心を整え、命を支える。

そんな仙薬としての“茶”の姿は、現代の健康志向と響き合います。

鎌倉の修行僧と武士が一碗の“茶”に癒しを求めたように、私たちもまた、“茶”にそっと身を委ねる時間を大切にしたいものです。

次回は、“茶”の広がりがもたらした名産地の誕生についてご紹介します。

登場人物

栄西

1141年―1215年|明庵栄西|僧|臨済宗開祖|「建仁寺」開山|

源実朝

1192年―1219年|鎌倉幕府三代将軍|源頼朝の子|

用語解説

禅宗

―ぜんしゅう―

団茶

―だんちゃ―

碾茶

―てんちゃ―

引茶|挽茶

―ひきちゃ―

臨済宗

―りんざいしゅう―

栄西

―えいさい―1141年―1215年。鎌倉時代初期の臨済宗の開祖であり、日本に本格的な禅宗を伝えた僧侶です。2度にわたって宋に渡り、禅の教えとともに茶の種子と喫茶の習慣を日本に持ち帰りました。著書『喫茶養生記』では茶の効能を説き、茶文化の発展にも大きく貢献しました。建仁二年(1202年)将軍源頼家が寺域を寄進し栄西禅師を開山として宋国百丈山を模して「建仁寺」を建立。

喫茶法

―きっさほう―

清規

―せいき―

茶礼

―されい―

喫茶養生記

―きっさようじょうき―1211年に『栄西』によって著された日本最古の茶専門書。茶の効能、製法、薬効などを仏教医学的観点から記し、武士や僧侶に茶の重要性を説いた。上下二巻構成。

陰陽五行

―いんようごぎょう―

鎌倉幕府

―かまくらばくふ―

武将

―ぶしょう―

源実朝

―みなもとの・さねとも―1192年―1219年。鎌倉幕府第三代将軍。源頼朝の子で、政治よりも文化・和歌に深い関心を持ち、歌人としても高名。仏教や漢詩にも通じた教養人であり、『明菴栄西』が著した『喫茶養生記』を献上されたことで知られ、武士階級に茶の効能が伝わる契機となった。

寿福寺

―じゅふくじ―

加持祈祷

―かじきとう―

吾妻鏡

―あずまかがみ―

仙薬

―せんやく―