3-6|喫茶の様式化 ~鎌倉が育んだ茶の道~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月21日

- 読了時間: 3分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

茶は心をもてなす文化へ

“茶”は“薬”から、心をもてなす文化へと姿を変えていくこととなります。

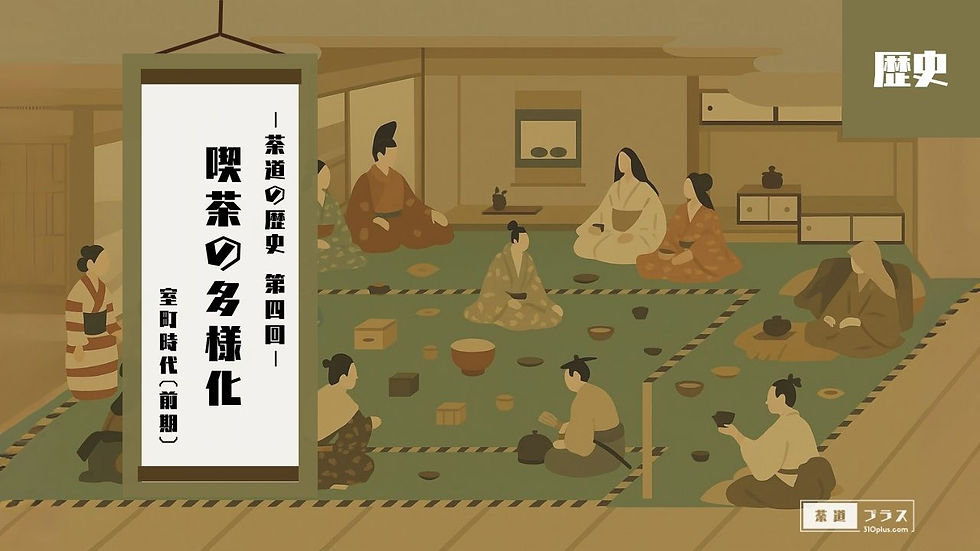

民衆に広がった一服の“茶”が、やがて武家の嗜みとなり、社交や遊戯の中に取り込まれることで“茶の湯”の芽が生まれました。

今回は、「喫茶文化」がひとつの様式として確立されるまでをたどります。

茶の普及と茶の遊戯化

時を経るにつれて、“薬”としての“茶”は一般民衆にも広まり、次第に嗜好飲料として喫する文化が日常に浸透していきました。

それに伴い“茶”の需要も増し、生産は地域的にも量的にも拡大していきます。

鎌倉時代(1185年―1333年)末期には、“茶”を中心とした集まり「茶寄合**」が広く行われ、武士階級の間では喫茶が社交の一手段として重視されるようになりました。

中でも特筆すべきは、「茶香服**」や「闘茶*」といった遊戯の登場です。

これは、異なる産地の“茶”を飲み比べて―“銘柄”―を当てるもので、単なる遊びを超えて、“茶”に対する知識や嗜好を深める文化として発展していきました。

精神性と美意識の芽生え

こうして、薬用として始まった“茶”は、禅との結びつきを経て、精神性を帯びた―“茶の湯”―として新たな段階へと歩みを進めていくこととなります。

また、当時盛んだった中国・宋代(960年-1279年)との貿易により、大量にもたらされた「唐物道具**」の影響も大きく、日本の茶の湯文化の形成に寄与しました。

茶器・香炉などをはじめとする多くの唐物道具に対する美意識もこの頃に芽吹き、後の―“茶の湯”―における美につながっていくこととなります。

茶の湯のはじまり

この頃には“茶”はもはや、飲むだけのものではなく、それは、精神を磨き、人と人を結ぶ、様式となり、今の“茶道”につながる原点が誕生したことがうかがえます。

一碗の“茶”が、ただの飲み物ではなく、人の心を映し出す“器”となっていく――

そうした精神文化の確立こそが、“茶の湯”のはじまりでした。

次回からは、“茶の湯”がより具体的な作法と空間を持ち、―書院茶湯**―として発展していく姿をご紹介します。

登場人物

用語解説

茶寄合

―ちゃよりあい― 茶の湯を目的とした集まりの一つで、格式張らず気軽に催される茶会の形式です。客同士が茶器や茶葉を持ち寄り、道具談義や闘茶、詩歌、点前を楽しみながら、文化的な交流を深める場として行われました。特に室町時代以降、武士や町人の間で広まり、茶の湯が広く普及する契機となった、社交性と遊興性を兼ね備えた茶の集いです。

茶香服|茶歌舞伎

―ちゃかぶき― 茶歌舞伎ともいう。宋代の中国で流行し、鎌倉時代から室町時代にかけて日本で流行した茶を飲み比べて産地や銘柄を当てる遊戯。

闘茶

―とうちゃ― 茶香服は、茶を飲み比べて産地や銘柄を当てる遊戯であり、闘茶もこれに類似しますが、「本茶」と「非茶」を識別する競技性の高い形式で、より勝負事としての要素が強く、賞品や罰が伴う賭け事的な側面を持っていました。とくに武士階級を中心に広まり、茶に関する知識や審美眼を競う文化へと発展し、後の茶道の精神性にも影響を与えることとなりました。

唐物道具

―からものどうぐ― 中国から舶来した茶道具や美術品の総称で、鎌倉時代から室町時代を中心に珍重されました。茶碗・香合・花入・書画などが含まれ、特に宋・元時代の品が高く評価されました。唐物は茶の湯における格式や趣向を示す重要な要素であり、侘び茶の発展とともに国産の道具と対比される存在として、茶人たちの美意識に深く影響を与えました。

茶器

―ちゃき―

香炉

―こうろ―

書院茶湯

―しょいんちゃゆ―