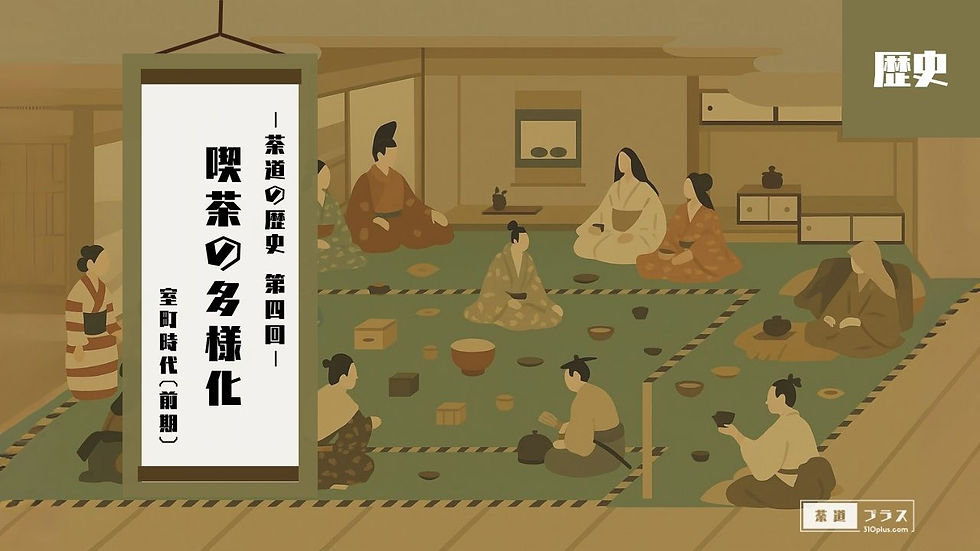

4-1|茶人の原点 ~喫茶の広がりと三つの姿~|第4回 喫茶の多様化|室町時代(前期)|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月26日

- 読了時間: 2分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

茶をたしなむ人々

“茶”をたしなむとは、どのような人だったのでしょうか。

道具を愛し、味を語り、集いを楽しむ――。

室町時代(1336年-1573年)、人々は一碗の“茶”に美意識や教養を重ねていきました。

今回は、そんな茶人**たちの原点に迫ります。

広がる喫茶文化と『正徹物語』

室町時代(1336年-1573年)は、嗜好品としての“茶”が武士や庶民の間にも広まり、喫茶文化が広く生活の中に浸透していく時代となります。

またその様子は、臨済宗**の歌僧**「正徹*」が著した歌論書『正徹物語**』の中に活き活きと描かれています。

『正徹物語』では、当時の茶人たちを次の三つのタイプに分類しています。

❝

・茶数寄 ― 茶道具に美意識を持ち、それを所持して茶を楽しむ人。 ・茶飲み ― 茶の銘柄を飲み当てる「闘茶」の達人。 ・茶くらい ― 茶寄合があると必ず参加し、茶を楽しむ人。

❞

とくに茶数寄については、歌人**と重ねて次のように評しています。

❝

硯・文台・短冊・懐紙などを美しく好んで、いつでも人の歌に自分の歌を添えることができ、歌の会などでは指導者になる人

❞

この言葉からは、“茶”をたしなむ人々が単に味を楽しむだけでなく、道具や所作に対する高い美意識を持っていたことがうかがえます。

茶は文化的行為へ

喫茶は教養と人間性を映す―“文化的行為”―として尊重され始めていたことがわかります。

こうした風潮は、後の“茶の湯”、そして“茶道”の確立につながる重要な萌芽でもありました。

一碗の“茶”を囲んで交わされる心と言葉、それこそが―“茶人”―の原点であり、現代の“茶道”の精神にもつながる姿なのです。

茶人の美学と精神

“茶道”は、飲むことそのものよりも、その場を共にする心と所作に意味を持ち始めていました。

道具を愛し、仲間を尊び、ひとときを味わう——―。

その姿勢が、やがて―“茶人”―しての美学を形成し、茶道の確立へとつながっていきます。

そして次回は、そうした茶人文化を支えた―“書院の空間”―に注目していきます。

登場人物

正徹|しょうてつ

……… 臨済宗の僧|歌人|1381年―1459年

用語解説

0

――

0

――

0

――

0

――

0

――

茶人

―ちゃじん―

臨済宗

―りんざいしゅう―

歌僧

―かそう―

正徹

―しょうてつ― 室町時代の臨済宗の僧であり歌人。冷泉為秀に師事し、和歌に通じるとともに、茶の湯にも深い関心を持ち、著書『正徹物語』で当時の喫茶文化を記録した。

正徹物語

―しょうてつものがたり―

歌人

―かじん―

0

――