4-2|茶会の誕生 ~畳とともに始まる茶の芸術~|第4回 喫茶の多様化|室町時代(前期)|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2023年1月27日

- 読了時間: 2分

更新日:7月21日

全10回

茶道の歴史

茶はどこで飲まれていたのか

“茶”は、どこで、どのように飲まれていたのでしょうか。

人が集う場に茶があり、空間と共に文化が育まれていった——―。

それは、やがて―“茶会”―として様式を持ちはじめます。

今回は、“茶会”のはじまりと空間の変遷をたどります。

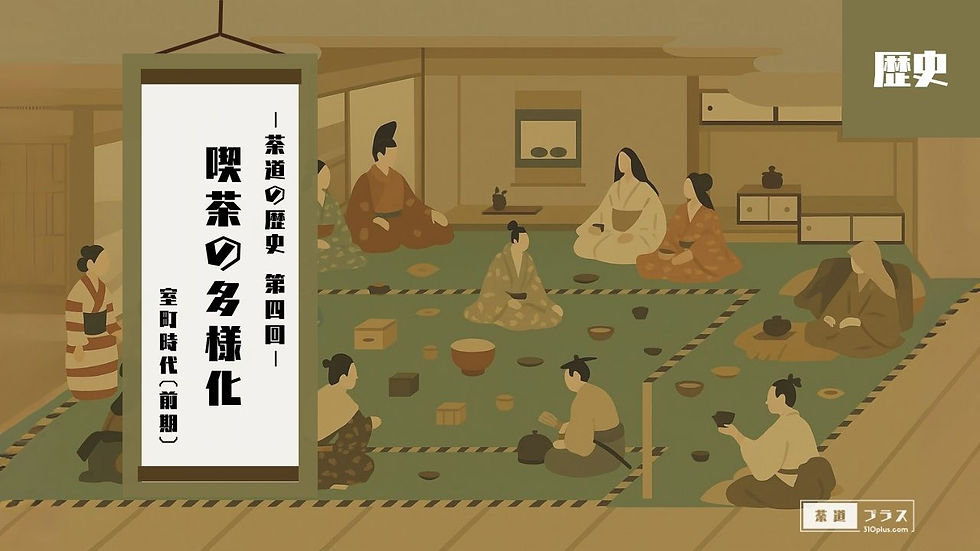

北山文化と「会所」の出現

室町時代(1336年-1573年)の初期、北山文化**の開花とともに、将軍や大名たちの間で“茶”を中心とした宴会が開かれるようになります。

これがのちに―“茶会”―の原点とされています。

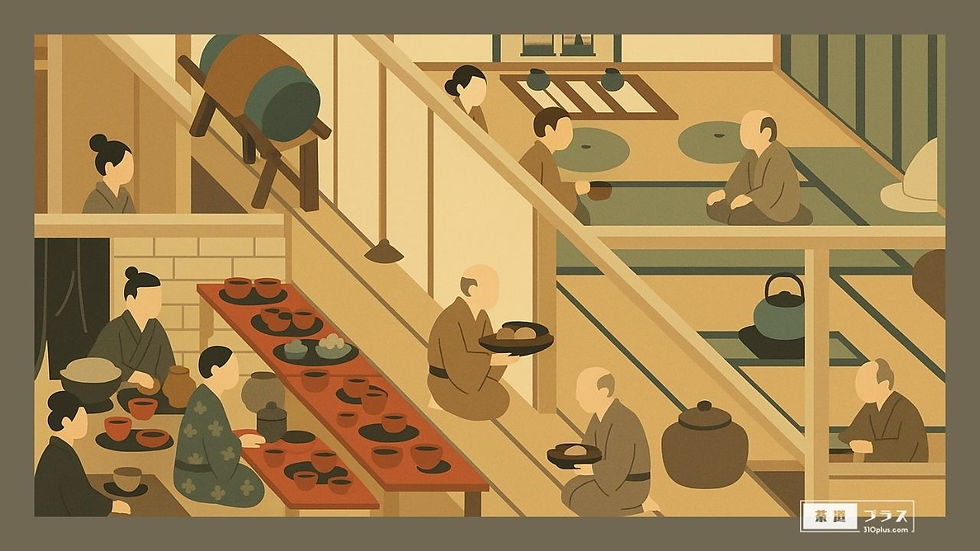

当時、彼らは「会所**」と呼ばれる専用の建物を設け、“茶”を振る舞う空間として活用していました。

「会所」には、唐物絵画や墨蹟**、名品とされる茶道具などが飾られ、それらを鑑賞しながら、別室の「茶点所**」で点てられた茶を愉しんだと記録されています。

当初は板敷の空間に椅子を設け、そこに座して喫茶を行っていましたが、時代の変化とともに畳が敷かれるようになり、茶を取り巻く空間に大きな変化が起こります。

やがて「会所飾り**」と呼ばれる座敷内の装飾方法が整えられ、茶の場が一層形式を帯びていくこととなります。

茶の場がもたらした新たな文化

このように、“茶”は単なる薬や嗜好品としての役割を超え、空間や作法をともなった文化へと成長していきます。

そしてその過程で、礼法や思想と融合しながら、その後の―“茶の湯”―へとつながる礎が築かれていくこととなります。

“茶”を味わう場所が整えられ、人と文化が交差する中で、“茶”は―“空間芸術”―としての歩みをはじめていたことがわかる。

“茶の湯”は、単なる飲食の場ではなく、様式・芸術・精神性が交錯する“舞台”となっていきました。

空間と所作が一体となることで、“茶”は新たな文化の核を形づくり始めます。

次回は、そこに美意識を注ぎ込み、新たな茶風を生み出した村田珠光*の登場に迫ります。

登場人物

村田珠光|

………

用語解説

0

――

0

――

0

――

0

――

北山文化

―きたやまぶんか―

会所

―かいしょ―

墨蹟

―ぼくせき―

茶点所

―ちゃてんどころ―

会所飾り

―かいしょかざり―

0

――

0

――

0

――